Le marché de l'acier : pourquoi la France perd ses aciéries ?

1,7 million de tonnes d’acier ont été produites dans le monde en 2017. Près de la moitié provient de la Chine. L’Europe fournit 10 % du marché mondial. Alors que la demande mondiale d’acier était en progression de près de 4 % en 2018, la France voit, elle, sa production péricliter et ses aciéries ferment leurs portes.

Quel est l’état du marché de l’acier aujourd’hui ?

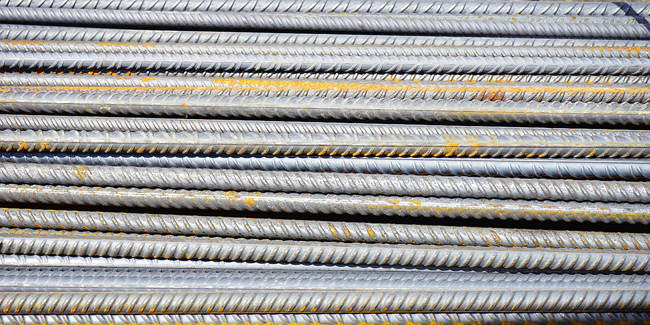

L’acier est un alliage métallique qui est fabriqué à partir de minerai de fer et de minerai de charbon. Il a la particularité d’être hautement résistant à la déformation, à la rupture et aux chocs notamment. C’est pourquoi l’acier est utilisé dans l’industrie métallurgique, dans la fabrication de biens d’équipement, dans le secteur du bâtiment, mais aussi dans la fabrication de biens de consommation et d’une multitude de produits finis en acier.

Le marché de l’acier est aujourd’hui mondial. Sa production est estimée à 1,7 million de tonnes, soit un marché de 900 milliards de dollars, contre 1,4 million de tonnes il y a 10 ans, en 2007. La Chine est le premier producteur mondial d’acier, mais aussi l’un des premiers consommateurs de cet alliage. Sa position de leader sur ce marché est passée de 36 % de la production mondiale en 2007 à près de 50 % en 2017. L’Europe avec une production de 170 millions de tonnes d’acier, l’Inde et le Japon (100 millions de tonnes) se situent loin derrière la Chine (831 millions de tonnes).

Le déclin de la production d’acier en France

Le marché de l’acier, qui fait partie de celui de la métallurgie, a longtemps été l’un des plus beaux fleurons de l’industrie de la France. Après la seconde Guerre mondiale, les hauts-fourneaux des aciéries se sont fortement développés et ils tournaient à plein. Usinor et Sacilor étaient les entreprises porte-drapeaux de cette industrie.

La crise pétrolière de 1973 a fortement touché le marché de l’acier. Dans les années suivantes, cette industrie française a été confrontée à une surproduction majeure dans le monde et de nombreuses aciéries ont dû être fermées, entraînant le licenciement de milliers de salariés.

Pour contrer son déclin, l’industrie de l’acier française s’est tournée dans les années 1990 vers la production d’acier haut de gamme, afin de concurrencer notamment la production d’aluminium, pour, entre autres, fournir les constructeurs automobiles allemands et japonais. Ce virage a permis à cette époque de relancer un peu le secteur de l’acier.

Avec l’arrivée sur le marché mondial de l’acier des pays asiatiques, et en particulier celui produit en Chine, les prix des matières premières (fer et charbon) se sont envolés. Les grandes entreprises de l’acier françaises ont alors développé une offensive pour contourner cette flambée des prix en faisant l’acquisition de mines au Canada et au Liberia, mais tout en s’endettant. La crise financière de 2008 est venue toucher de plein fouet les secteurs de l’automobile et de la construction alors qu’ils étaient les principaux clients des aciéries françaises. Endettée, et avec une demande en forte baisse de ces clients, l’industrie de l’acier a dû réagir en mettant en sommeil ou en fermant certains de ses sites les moins compétitifs comme Gandrange ou Florange.

Compte tenu de la forte production d’acier, en particulier de la Chine depuis plusieurs années qui tire les prix vers le bas en raison d’une offre très importante, les ténors de la production d’acier en France, mais aussi en Europe, ont peiné à retrouver leur place sur le marché. Le virage de l’innovation pour produire un acier plus léger et plus résistant dont les constructeurs automobiles notamment sont friands a été mal négocié par la France qui a dû fermer ou limiter massivement la production de nombreuses de ses aciéries.

Continuez votre lecture ...

-

Prôner la décroissance, ça veut dire quoi ? La décroissance est un concept économique, politique et social, qui remet en cause l’idée selon laquelle l’augmentation des richesses conduit au bien-être social. Cette théorie vise...

-

Qu'est-ce qu'une catégorie socioprofessionnelle ? Définition, utilité, comment sont-elles définies ? La notion de catégorie socioprofessionnelle désigne un ensemble cohérent qui classe les individus selon leur situation professionnelle. L’Institut national de la statistique et des études...

-

La crise financière de 2008, de quoi parle-t-on ? Peut-elle se reproduire ? La crise financière de 2008 s’est déclenchée aux États-Unis et a entraîné un fort ralentissement de l’économie mondiale ensuite. Cette crise a été principalement causée par les actions...

-

Qu’est-ce que le secteur tertiaire ? Que représente-il en France ? « Le secteur tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui s'étend du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les services...

-

Le marché du leasing auto : les chiffres clés, état des lieux Le leasing, et en particulier l’une de ses formes, la location avec option d'achat (LOA), a le vent en poupe dans de nombreux domaines. Mais le secteur qui en bénéficie le plus est celui de...

-

Le marché du mariage : chiffres clés, état des lieux Le nombre de mariages ne cesse de décroître depuis les années 1970, passant de près de 400 000 à 230 000 en 2016 selon une étude de l’Insee. Depuis l’année 2000, où il a connu un pic avec...

-

Situation économique des fonctionnaires, qu'en est-il de leur pouvoir d'achat ? Le pouvoir d’achat des fonctionnaires fait l’objet de vifs débats dans l’actualité et au sein des instances politiques et syndicales. D’un côté, l’objectif des pouvoirs publics est de...

-

Prélévement à la source des impôts : comment ça fonctionne ? La mise en place du prélèvement à la source des impôts est fixée au 1er janvier 2019. Ce dispositif permettra de supprimer le décalage d’un an entre la perception des revenus et leur...

-

Que représente l'industrie en France : tendance et chiffres Selon la définition de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), "les activités économiques qui combinent des facteurs de production (installations,...

-

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? La notion d’économie circulaire est apparue au début du 20e siècle. Mais ce concept de modèle économique s’est surtout développé depuis le milieu des années 2000 quand l’urgence...